|

Pierre CABROL et Marine CRUBILÉ

Maître de conférences de Droit privé

à l’IUT Michel de Montaigne Bordeaux 3 (France), d’une part,

et maître de conférences, Université de Bordeaux Montaigne, d’autre part.

“Vers un statut du plasticien ?”

Chicoutimi : Les Classiques des sciences sociales, un texte inédit, septembre 2023, 17 pp. Collection “Esthétique, arts et droit”. Chicoutimi : Les Classiques des sciences sociales, un texte inédit, septembre 2023, 17 pp. Collection “Esthétique, arts et droit”.

Nul besoin de longs discours sur la situation économique d’une grande partie des plasticiens français. Celle-ci est tout simplement catastrophique. Seule une infime minorité d’entre eux gagnent largement leur vie et bien peu arrivent à ne serait-ce que vivre de leur art. Au point que nombre d’entre eux considèrent que cela serait pour eux un progrès notable que de pouvoir bénéficier de l’équivalent du système d’indemnisation chômage de l’intermittence, auquel peuvent prétendre les artistes du spectacle vivant. Et pourtant ce système, à juste titre dénoncé par les syndicats, est tout sauf satisfaisant [1].

Cette insuffisance de rémunération se double fréquemment d’une négation de la qualité artistique du travail du créateur, ce sans que celui-ci dispose de clefs lui permettant de comprendre ce qui différencie son œuvre, en termes de qualités plastiques ou d’inventivité, de celle de certains de ses confrères reconnus par le marché et les institutions culturelles. Difficultés financières, carence de reconnaissance esthétique et succès dépendant de processus obscurs, forment un cocktail psychologiquement destructeur. Rien d’étonnant donc à ce que nombre d’artistes se lassent en quelques années de cette précarité économique et de ce rejet sans explication de leur travail.

Il n’est pas utile de s’attarder sur ce triste constat. Il convient de se focaliser sur la recherche de solutions. Nombre d’artistes et de syndicats d’artistes le font déjà. Mais la plupart des propositions formulées à ce jour sont bridées par un cadre législatif d’un autre âge reposant sur une conception obsolète du processus de création artistique [2]. Comment dépasser cette difficulté ? Par un changement de paradigme juridique visant à s’affranchir des préjugés ayant présidé à la rédaction de la loi de 1957 sur la propriété littéraire et artistique [3], tout en prenant en compte l’évolution du travail des plasticiens.

La conception que le droit français actuel se fait du processus de création artistique comme étant le passage d’une idée à une œuvre par sa matérialisation, approximation qui a aujourd’hui plus de soixante ans, pèche par le fait qu’elle oublie à la fois qu’aucune œuvre ne peut prendre forme sans démarche artistique concrète et qu’aucune idée ne peut exister sans être née au sein du cerveau d’une personne. De ce constat découle logiquement l’idée de remettre l’être humain au cœur du système, dans une démarche visant à l’équité. C’est à ce stade de l’opération que juristes et artistes doivent s’astreindre à marcher main dans la main.

Aux juristes, il revient de mettre en lumière les différents choix qui s’offrent aux artistes et les gains que l’on peut en attendre, mais aussi les sacrifices que l’amélioration de la condition de ces créateurs demande et les limites de ce qui peut être fait. Car la diversité des artistes et des situations est telle qu’un mécanisme qui satisfasse tout le monde ne peut exister. Il ne s’agit pas ici de découvrir une panacée, mais, simplement, d’adopter un système qui rende justice à la majeure partie des plasticiens, et non, comme aujourd’hui, à quelques privilégiés [4]. Aux juristes donc de dévoiler les possibles pour y parvenir.

Aux artistes de décider, seuls ou en concertation avec les acteurs du marché de l’art de leur choix. Aux syndicats et réseaux d’artistes [5] d’initier et de modérer les échanges tout en diffusant l’information. À eux aussi, avec l’appui des artistes, de convaincre les législateurs de voter les textes nécessaires. Que peuvent leur proposer les juristes ? De remettre l’être humain au cœur du système, ce qui ne peut se traduire juridiquement que par une action simple en son principe : celle de créer un statut du plasticien [6] conférant à son titulaire tous les droits sociaux dont devraient bénéficier ordinairement l’ensemble des citoyens français, soit la prise en compte du risque de tomber malade ou d’être frappé d’invalidité [7], la prise en considération des changements inhérents au fait de vieillir [8], ainsi que l’accès à un logement [9] ou à une maison de soins ou de retraite si nécessaire [10].

La question du chômage, qui vient spontanément à l’esprit, est autre. Dans la mesure où seuls les salariés peuvent en bénéficier, les travailleurs indépendants n’y ayant pas droit, le bénéfice du chômage ne peut être considéré comme la résultante d’un droit bénéficiant à l’ensemble des citoyens. C’est un acquis social des salariés, qui a pris la forme de la création d’un mécanisme compensant partiellement, pour une durée déterminée, la diminution des revenus d’un salarié occasionnée par la perte involontaire de son emploi. Les plasticiens seraient-ils fondés à en réclamer le bénéfice ? Non, mais ils ne doivent pas pour autant être traités de la même façon que les autres travailleurs indépendants.

Même si elle se rapproche de celle des professions libérales et assimilées, de par la liberté indispensable à la création, la situation des artistes en diffère sur un point essentiel. L’essence de leur travail se situe sur un plan esthétique [11]. S’il peut générer du profit, le travail de l’artiste possède d’autres dimensions. Relevant du sensible, les bénéfices qu’il génère sont, pour l’essentiel, non matériels. L’artiste ne peut, de ce fait, être traité comme les autres travailleurs indépendants. Il apparaît nécessaire de lui donner accès à une source de revenus, mais celle-ci ne peut pas être le chômage [12].

La raison pour laquelle les artistes ne doivent pas percevoir le chômage, qui doit rester l’apanage des seuls salariés, réside dans le fondement de ce droit à subside. L’artiste n’a pas à obtenir une compensation financière pour la perte d’un emploi. Il doit bénéficier d’un financement de la part, particulièrement importante, de son travail qui n’est pas directement productive de revenus. Au-delà du geste et du savoir-faire, le travail de l’artiste est aussi affaire de savoir, d’expérimentation et de réflexion [13]. Or, penser et tenter ne sont pas ordinairement financièrement productif. Le problème est que l’artiste doit subvenir à ses besoins matériels pendant ces phases indispensables de réflexion et d’expérimentation.

C’est ce qui le conduit trop souvent à développer une production alimentaire de faible valeur esthétique, ou à accepter des travaux s’écartant de la création pure et simple [14], n’ayant qu’un rapport accessoire à l’art [15], voire s’en distinguant totalement. Pour lui éviter d’avoir à user de ces expédients, il serait envisageable de lui verser un Revenu [16] lui permettant de faire face à ses besoins vitaux essentiels, à l’image de ce que proposent certains des partisans de l’instauration d’un Revenu Universel [17]. Ainsi délivrés des contraintes matérielles, les artistes pourraient se consacrer à leur travail. La commercialisation d’une partie du produit de celui-ci leur permettrait d’améliorer leur situation économique et, dans un esprit de solidarité, de contribuer au bon fonctionnement financier du système.

La nécessité d’un statut admise, deux difficultés surgissent aussitôt, soit celle de l’accès au statut et celle du financement des coûts des avantages sociaux en découlant pour les artistes. Traitons de ces deux points. Que peuvent dire les juristes de la question de l’accès au statut ? En premier lieu que celle-ci, plus complexe qu’il n’y paraît, est double. Il s’agit en effet, non pas seulement d’accéder au statut, mais également, une fois obtenu celui-ci, de le conserver, car il ne serait pas envisageable qu’un artiste puisse bénéficier ad vitam aeternam des avantages d’un tel statut, alors même qu’il pourrait ne plus exercer aucune activité créatrice.

Envisageons tout d’abord la question de l’obtention du statut. Accéder à un statut social, c’est-à-dire à une position procurant divers avantages dans la société, suppose de remplir un ou plusieurs critères discriminants [18]. C’est la question du choix qui est ici posée. Celle-ci souffre communément, en France, d’une erreur de jugement doublée d’une illusion. L’erreur de jugement découle d’une volonté louable d’égalité entre membres de la communauté qui, poussée à l’extrême, conduit à rejeter sans réfléchir tout ce qui pourrait paraître source d’inégalité, dont au premier chef le choix.

C’est là oublier, ce que les révolutionnaires de 1789 n’avaient garde de faire, que, si les hommes naissent « égaux en droits », ils ne le sont pas pour autant en fait. C’est occulter également le fait que l’égalité n’a de valeur que si elle s’adosse à la liberté [19] et que choisir est, par nature, l’acte qui libère [20]. C’est à ce stade du raisonnement que l’erreur de jugement se drape dans une illusion qui empêche son auteur de voir le piège dans lequel il s’enferre. Cette illusion consiste dans le fait de s’imaginer que refuser de choisir pourrait empêcher la naissance d’une inégalité de fait.

Adopter une telle croyance revient à méconnaître le fait que le devenir de l’être humain n’est pas le seul produit de sa volonté. Il est aussi le fruit de son environnement et ce dernier décide du sort de ceux qui se refusent à choisir [21]. Refuser de choisir n’est pas opter pour l’égalité. C’est se laisser balloter au gré de choix extérieurs qui sont généralement bien peu égalitaires. Il en va ainsi actuellement, de facto, des artistes, qui se retrouvent soumis aux choix du marché de l’art, ce dont témoigne le fait que le critère d’accès au statut partiel existant [22] consiste dans le fait de retirer de son activité, dans un temps limité, un certain montant de ressources [23].

Tout choix comporte une part de renoncement, mais un choix personnel, soit un choix librement effectué, est toujours préférable à un choix subi, ou autrement dit à un choix imposé de l’extérieur. C’est pour cela qu’il n’appartient pas aux juristes, ou à tous autres intervenants sur le marché de l’art, y compris lorsque ceux-ci déclarent agir avec les meilleures intentions du monde [24], de décider à la place des artistes. S’il est nécessaire que les artistes bénéficient d’éclairages préalables, et s’ils peuvent utilement recueillir des avis et conseils, la décision finale ne doit revenir qu’à eux seuls !

Une fois admis la nécessité de choisir, se pose la question des critères à retenir. S’il fait office de porte pour ceux qui parviennent à accéder au statut convoité, le critère est aussi un filtre qui ne laisse passer qu’un certain type de personnes. Il a deux effets pervers : d’une part, il laisse sur le carreau des « refusés » ; d’autre part, il étiole la créativité en coulant dans un même moule tous les « adoubés [25] ». Pour parer à ces travers, il convient de diversifier les possibilités d’admission. Cela suppose de mettre en place, non pas un, mais plusieurs, voire le plus grand nombre possible, de critères, de manière à maximiser la diversité des « élus [26] ».

Passons en revue, de manière non limitative, quelques critères envisageables, le choix de ceux-ci devant revenir aux artistes. Un premier critère pourrait s’adresser aux jeunes diplômés de cinquième année des Ecoles des Beaux-arts ou des masters 2 d’arts plastiques de l’université, qui souffrent trop souvent, outre de leur absence de notoriété, d’un phénomène de rejet de la part des personnes faisant autorité au sein des institutions et sur le marché de l’art contemporain [27]. Ce critère, on ne peut plus simple, serait tout simplement l’obtention du diplôme. Il ouvrirait l’accès au statut [28] pour une période limitée de quelques années [29], le jeune artiste bénéficiant de ce répit économique pour se mettre en position de satisfaire à l’un des autres critères.

Tous les créateurs ne sont bien évidemment pas issus des Ecoles d’art ou de l’Université. Il ne s’agit pas ici de rejeter, comme cela a fréquemment été le cas pendant bien trop longtemps, les autodidactes, de fait ou de choix, car nul artiste ne doit être obligé, pour bénéficier de la reconnaissance que son œuvre mérite, de passer sous les fourches caudines de l’enseignement institutionnel de l’art. Pour ces artistes préférant les chemins de traverse aux voies officielles, il faut mettre en place des critères basés sur la seule appréciation de leur travail, critères de nature, de surcroît, à bénéficier à tous les artistes et pas aux seuls autodidactes.

Le problème est que le produit de l’usage d’un critère d’appréciation, quel que soit le manteau d’objectivité dans lequel il prétend se draper, n’est bien souvent que le fruit de la personnalité [30] des appréciateurs. Or, il ne s’agit pas de substituer à l’arbitraire économique de choix tels que ceux du marché, la subjectivité d’une catégorie particulière d’agents du marché de l’art ou de fonctionnaires de la culture, dont l’endogamie n’est pas la moindre caractéristique [31]. Que faire pour y remédier ? Là encore, jouer sur la multiplication des types d’appréciateurs. Sans ordre de préférence, citons en premier lieu les acheteurs, collectionneurs et autres, ce qui rejoint en fait le critère de marché déjà initié par la maison des artistes.

Il est également possible d’imaginer des collèges d’appréciateurs composés d’artistes déjà reconnus, de galeristes [32], de critiques d’art, de commissaires d’exposition, d’amateurs d’art [33], etc. D’autres voies seraient bien évidemment envisageables, telles que, par exemple, la reconnaissance de l’accomplissement par l’artiste, dans le cadre de sa pratique [34], d’un travail social au sens large [35], ou d’un enseignement artistique. Il serait même possible, ce qui ne manquerait sans doute pas de déclencher des polémiques, d’imaginer d’ajouter à ces portes, des entrées substituant à l’appréciation des éléments plus aléatoires, voire, à l’extrême, le simple jeu du hasard par le biais d’un tirage au sort [36].

In fine, c’est aux artistes qu’il reviendrait de trancher en choisissant les critères, la seule contrainte étant d’en retenir suffisamment pour ouvrir largement l’accès au statut en multipliant les portes d’entrée. Le bénéfice de ce statut ne serait acquis aux bénéficiaires que pour une durée limitée : pas trop longue pour ne pas prendre l’allure d’une rente de situation ; et pas trop courte pour offrir aux artistes la possibilité de se ménager les périodes de réflexion et d’expérimentation indispensables à leur travail. Deux à trois ans peut-être ? Là encore, il reviendrait aux artistes de décider. À l’issue de cette période, l’artiste devrait être en mesure de franchir à nouveau l’une des portes, pour proroger son accès au statut. Il serait même envisageable de proposer que, en faisant ponctuellement la preuve de sa capacité à satisfaire un critère, il prolonge automatiquement la durée de son droit d’accès au statut, remettant en quelque sorte ainsi le « compteur à zéro [37] ».

Les sceptiques et les Cassandre, car il y en a toujours [38], diront que « tout cela est bien beau », mais que « cela coûterait trop cher », avant de demander ou les promoteurs d’un tel projet comptent trouver les fonds pour le financer sans puiser excessivement dans la poche d’un contribuable déjà plus que largement pressuré. Notons tout d’abord que l’idée d’un financement public, en tout ou partie, d’un tel système ne paraît pas en soit déraisonnable, le travail des créateurs bénéficiant à tous et générant, entre autres plus-values sociales, des gains économiques, y compris en termes de productivité [39]. Ajoutons, et l’idée est aussi simple en son principe que la proposition de créer un statut du plasticien, que le financement du système pourrait en partie reposer sur la solidarité et, plus précisément sur le soutien des artistes ayant économiquement réussis aux autres [40].

Comment ? La principale source de revenus d’un plasticien est ordinairement la vente de ses œuvres. Le droit français [41] y a ajouté un droit de reproduction [42] et un droit de suite [43]. Le droit de reproduction permet au créateur, ou à ses ayants droits pendant un temps limité, de percevoir une somme d’argent chaque fois que l’une de ses œuvres est reproduite sur un support quelconque. Le droit de suite fait de même chaque fois qu’un professionnel du marché de l’art intervient, sous certaines conditions et avec certaines exceptions [44], dans la vente de l’une des œuvres de l’artiste. La création de ces deux droits a été justifiée par des motifs particuliers et par un motif général.

Le droit de reproduction a été présenté comme venant compenser le fait que l’artiste ne dispose pas, comme l’auteur de théâtre, d’un droit de représentation lui permettant de toucher de l’argent à chaque représentation [45]. Quant à la création du droit de suite, elle a été mise en avant comme un moyen de venir spécifiquement en aide aux ayants droit d’un artiste, vivants dans la précarité, et notamment à ses enfants, ceux-ci ne bénéficiant pas du succès de la production de leur géniteur en raison de son caractère trop tardif. Ces deux droits enfin, et c’est là leur but premier, ont été adoptés comme étant un moyen de permettre à tout artiste plasticien de vivre correctement des ressources de son art. Remplissent-ils correctement cet office ? La réponse est actuellement non.

Le droit de reproduction souffre du fait que seules les œuvres les plus célèbres sont très largement reproduites [46]. Or, comme les œuvres à la notoriété la plus importante sont ordinairement celles d’artistes très reconnus, il s’avère que le droit de reproduction profite essentiellement à ceux des artistes, ou ayants droit, qui en ont le moins besoin [47], car tirant déjà de larges revenus de la vente des œuvres et, pour les héritiers, de la rédaction des certificats d’authenticité [48]. Le droit de reproduction ne contribue donc pas à réduire les inégalités de revenus entre artistes. Le droit de suite souffre du même défaut.

Les œuvres qui changent le plus souvent de mains, ou en tout cas celles qui se vendent le plus fréquemment aux enchères publiques à des prix qui rendent le droit de suite conséquent [49], sont celles d’artistes tous particulièrement reconnus. Les grandes institutions organisant des expositions faisant fréquemment preuve d’un conformisme, ou d’un calcul en termes d’attente de chiffres de fréquentation, les conduisant à écarter de leur programmation les artistes à la notoriété non encore établie, le droit de présentation prôné par certains artistes, ou syndicats d’artistes, ainsi que par le Ministère de la culture [50] aussi bien pour les expositions monographiques [51] que collectives [52], souffrirait [53] probablement du même résultat pervers [54], les mêmes causes produisant les mêmes effets !

Droit de suite, droit de reproduction, et potentiellement droit de présentation souffrent donc du défaut structurel de renforcer les inégalités entre artistes, plutôt que de les réduire. Ils ne sont pas pour autant à supprimer car le problème ne vient pas du mécanisme de collecte des fonds, mais de la façon dont ceux-ci sont utilisés. À une attribution reposant sur l’affirmation d’un individualisme en lien avec la compétition qui est de l’essence du capitalisme, il faudrait substituer une redistribution affirmant la solidarité entre artistes. Le cœur du métier de l’artiste, sa raison d’être au-delà des simples contingences professionnelles, est la création. C’est de celle-ci qu’il devrait logiquement tirer l’essentiel de ses revenus.

Droit de reproduction, droit de suite, et droit de présentation éventuel, devraient être pour lui des sources de revenus complémentaires, voire accessoires. En priver l’auteur d’une œuvre, ou ses ayants droit, ne changerait pas fondamentalement la situation des personnes concernées. Hors de quelques cas pathologiques d’égoïsme forcené ou d’aigreurs non surmontées, quel artiste ayant réussi, de par sa passion pour l’art et le souvenir de ses débuts, n’aurait pas à cœur de venir en aide à d’autres créateurs moins favorisés par la fortune ? Quant aux ayants droit, qui ont déjà la chance de pouvoir bénéficier du fruit du travail de leur auteur sans y avoir généralement eux-mêmes contribués directement, comment pourraient-ils être légitimes à réclamer encore plus [55] ?

Compte tenu de cet état de fait, pourquoi ne pas, là encore tout simplement, laisser subsister droit de reproduction et droit de suite, voire y adjoindre un droit de présentation, mais ce en réaffectant, en tout ou en partie, l’utilisation des sommes d’argent ainsi collectées, celles-ci allant alimenter un fond destiné à couvrir les prestations versées aux artistes titulaires du statut ? Cela suffirait-il ? Les sommes considérées sont conséquentes. Mais les besoins le seraient aussi. À vouloir équilibrer le système, calculer le coût moyen de la prise en charge d’un artiste et le rapporter au montant collecté conduirait à fixer un nombre d’artistes au-delà duquel l’opération deviendrait déficitaire.

Pour s’en tenir à l’équilibre, il faudrait alors contingenter le nombre de bénéficiaires du statut. L’instauration de ce numerus clausus conduirait, n’en doutons pas, à de savants calculs sur le nombre d’artistes pouvant emprunter chaque année telle ou telle porte d’accès. L’administration en ferait probablement ses choux gras ! Mais un tel système devrait-il nécessairement être à l’équilibre ?

La question, plus vaste, est celle du nombre d’artistes qu’une société veut compter parmi ses membres et cette question est éminemment politique [56] ! La simulation présentée en annexe montre, pour prendre l’exemple du versement d’un revenu artistique minimum de mille euros par mois à cinquante mille artistes, que le surcoût pour l’État d’une telle opération serait faible et son incidence négligeable pour les citoyens, alors que les profits seraient très importants pour l’ensemble de la collectivité.

Annexe :

simulation en ordre de grandeur du surcoût

pour l’État et les citoyens dû au versement

d’un Revenu Minimal Artistique (RMA)

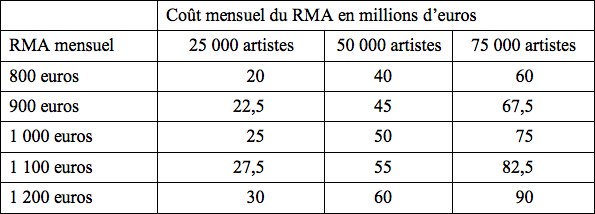

Quel surcoût pour l’État représenterait l’instauration d’un revenu minimum artistique ? Cela dépend bien évidemment du montant de celui-ci et du nombre de bénéficiaires. Un ordre de grandeur de coûts peut être calculé sur la base d’approximations dans diverses hypothèses. Au 31 décembre 2014, la Maison des Artistes avait déclaré avoir identifié environ 53 000 artistes, dont 18 000 ayant souscrit les services qu’elle proposait. Extrapolons sur trois hypothèses, soit 25 000, 50 000 et 75 000 bénéficiaires du RMA. En 2023, le Revenu de Solidarité Active (RSA), qui est trop souvent aujourd’hui la principale ressource de nombre d’artistes, était, pour une personne seule sans aide au logement, de 607,75 euros par mois. Le RMA n’aurait bien évidemment d’intérêt qu’à condition d’être supérieur au RSA. Envisageons cinq hypothèses, soit un RMA mensuel de 800, 900, 1 000, 1 100, ou 1 200 euros, soit, dans cette dernière hypothèse, quasiment le double du RSA

Calculons maintenant le coût à l’année en multipliant ces chiffres par douze.

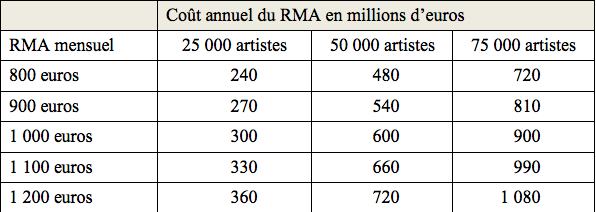

Notons déjà que, dans l’hypothèse la plus basse, soit le versement d’un RMA de 800 euros à 25 000 artistes, le coût annuel de cette prestation serait de 240 millions d’euros, tandis que, dans l’hypothèse la plus haute, soit un RMA de 1 200 euros versé à 75 000 artistes, ce coût s’élèverait à un milliard et 80 millions d’euros. Mais raisonner ainsi reviendrait à ne pas tenir compte du fait que l’État n’aurait plus à verser à ces artistes le montant du RSA (en négligeant le fait qu’une petite minorité de créateurs n’en usent pas). En arrondissant à la baisse ce RSA à 600 euros par mois, on obtient : pour 25 000 artistes, un coût mensuel de 15 millions d’euros et un coût annuel de 180 million d’euros ; pour 50 000 artistes, un coût mensuel de 30 millions d’euros et un coût annuel de 360 million d’euros ; et pour 75 000 artistes, un coût mensuel de 45 millions d’euros et un coût annuel de 540 million d’euros. Déduisons ces sommes du coût annuel du RMA pour obtenir le surcoût annuel entre RSA et RMA, qui correspond au coût supplémentaire pour l’État.

Dans l’hypothèse la plus basse, soit le versement d’un RMA de 800 euros à 25 000 artistes, le surcoût annuel de cette prestation serait de 60 millions d’euros, tandis que, dans l’hypothèse la plus haute, soit un RMA de 1 200 euros versé à 75 000 artistes, ce surcoût s’élèverait à 540 millions d’euros.

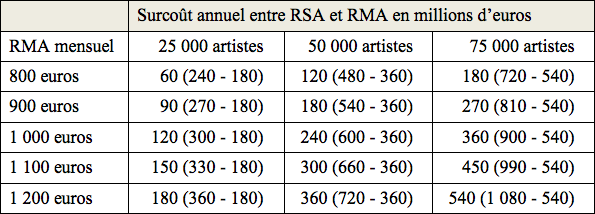

Supposons maintenant que l’on demande aux artistes de contribuer au fonctionnement de cette mesure en y consacrant le montant des droits de suite de reproduction et éventuellement de présentation, ce sur la base de la solidarité entre les plus gros contributeurs, soit les artistes ayant réussis, et les autres, soit les artistes aspirant à un minimum de reconnaissance.

L’ADAGP a déclaré avoir perçu, en 2021, pour le droit de représentation, le droit de reproduction, le droit de suite et les droits collectifs, 49,1 millions d’euros. En retranchant de ce montant 17 millions d’euros pour le droit de représentation et les droits collectifs, on parvient à un chiffre de 32 millions d’euros pour les seuls droit de reproduction et droit de suite. En y ajoutant 8 millions d’euros pour un droit de présentation [57], on parvient à un chiffre de 40 millions d’euros. Retranchons-le du surcoût annuel entre RSA et RMA.

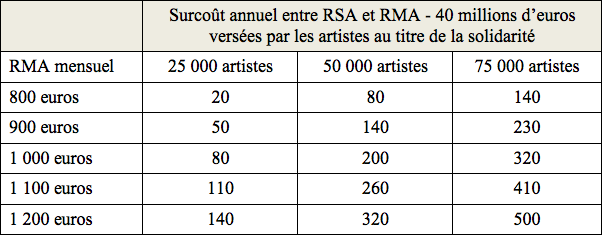

Dans l’hypothèse la plus basse, soit le versement d’un RMA de 800 euros à 25 000 artistes, la solidarité artistique prendrait en charge les deux tiers du surcoût annuel de la prestation, soit 40 millions d’euros, le surcoût final à la charge de l’État étant de 20 millions d’euros, soit 800 euros par artiste et par an, ou, en d’autres termes, un peu plus de 65 euros par mois par artiste. La France comptant 68 millions d’habitants environ en 2023, le coût mensuel pour chaque français serait d’environ 1 millième de centimes par mois.

En prenant une hypothèse médiane, soit le versement d’un RMA mensuel de 1 000 euros à 50 000 artistes, la solidarité artistique prendrait en charge un peu moins de 16% du surcoût annuel de la prestation et le surcoût final à la charge de l’État serait de 200 millions d’euros [58]. Ce surcoût annuel serait de 4 000 euros par artiste, soit un peu plus de 333 euros par artiste et par mois, soit environ cinq millièmes de centimes par mois pour chaque français.

[1] L’accès au système nécessite d’obtenir, dans une période de temps limitée, un nombre de cachets tel qu’il est difficile d’y parvenir pour un grand nombre d’artistes (en principe, au 1er juillet 2023, 43 cachets sur une période de 12 mois, ce qui permet d’atteindre le seuil fixé à 507 heures de travail, un cachet étant considéré par Pôle emploi spectacle comme équivalent à 12 heures de travail / 12 x 43 = 516) ; les abus sont nombreux, notamment de la part de sociétés de production travaillant pour la télévision qui déclarent comme artistes payés au cachet des techniciens et autres professionnels qui devraient bénéficier du statut de salarié, etc.

[2] En ce qui concerne les arts visuels : Cabrol Pierre et Crubilé Marine, L’obsolescence de la propriété littéraire et artistique. 1. Une approche juridique qui repose sur une conception abusivement simplificatrice du processus de création artistique, mai 2023. Librement téléchargeable sur le site des Classiques des Sciences Sociales, Rubrique Sciences sociales contemporaines, Collection esthétique et art, Sous-collection Esthétique, art et Droit.

[3] Préjugés toujours vivaces, plus de soixante années plus tard.

[4] L’iniquité de la confiscation de l’essentiel des profits du marché au bénéfice de quelques élus doit céder le pas à une méthode de répartition de la manne financière la plus égalitaire possible.

[5] Tels que ASTRE (Réseau Arts Plastiques et Visuels en Nouvelle Aquitaine) en Nouvelle-Aquitaine, par exemple.

[6] Il convient de noter qu’existe déjà un statut partiel. En 1965, l’État avait décidé de confier la gestion de la sécurité sociale des artistes des arts visuels, à une association d’entraide et de solidarité entre artistes, existant depuis 1952, la Maison des artistes. Progressivement, une confusion s’était installée, nombre d’artistes se croyant obligés d’adhérer à l’association pour bénéficier de la sécurité sociale. A la suite notamment d’observations de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), une séparation avait été mise en place entre, d’un côté, l’association Maison des Artistes (MdA asso) et, de l’autre côté, l’organisme de sécurité sociale La Maison des Artistes (MdA). Les auteurs possédant également un organisme de sécurité sociale, soit l’Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (Agessa), la ministre de la culture, Aurélie Filippetti, avait envisagé, dès 2012, dans un but de simplification, de fusionner ces deux associations bénéficiant d’un double agrément par le Ministère des affaires sociales et de la santé et par le Ministère de la culture et de la communication. Cette fusion n’ayant pas aboutie, les différentes tâches à accomplir au sein de ce qui s’appelle désormais la Sécurité sociale des artistes auteurs ont été fractionnées entre divers organismes. La mission de recouvrement des cotisations a été transférée, au 1 janvier 2019, à l’Urssaf, et plus spécialement à l’Urssaf du Limousin. Les deux associations agréées précitées sont en charge du contrôle de l’éligibilité au statut d’artiste-auteur, de l’affiliation, du recensement, de l’action sociale et de l’information et du conseil. Le réseau de l’assurance retraite (CNAV, CARSAT, CGSS et CSS) gère la préparation et le paiement de la retraite de base, ainsi que l’aide au bien vieillir. Le réseau de l’assurance maladie (CPAM, CGSS et CSS) s’occupe de la prise en charge des soins de santé et du versement d’indemnités en cas d’arrêt de travail (invalidité, maladie, maternité, paternité), ainsi que, dans certains cas, d’un capital décès. Les Caisses d’Allocations Familiales (CAF), enfin, versent les prestations familiales, les aides au logement et les aides à l’insertion sociale et professionnelle. Tant les artistes de la MdA, que les auteurs de l’Agessa, devaient être rattachés au régime général de l’Urssaf entre le 1 janvier 2019 et le 1 janvier 2020, Mais les difficultés de mise en œuvre sont telles que l’opération n’était pas encore achevée à la date du 1 juillet 2023.

[7] Sans préjudice de la possibilité d’arrêter pour un temps de travailler pour profiter de sa maternité ou de sa paternité.

[8] Par la perception d’une pension de retraite ou d’un autre revenu, le versement de la pension de retraite pouvant, par exemple, être supplée par le paiement sans limite d’âge d’un Revenu Minimal Artistique (RMA), éventuellement majoré du fait de l’impossibilité pour l’artiste ayant cessé de créer du fait de son âge de se procurer un complément de revenu par son travail.

[9] Ce qui est très loin d’être le cas aujourd’hui, l’accès pour tous au logement ayant apparemment été vu par les gouvernements qui se sont succédés au pouvoir depuis 1946 (cf. note suivante) comme un objectif à atteindre dans un futur lointain, voire comme un simple idéal vers lequel tendre, et non comme un droit garanti par la Constitution de la République, ce qu’il est pourtant.

[10] Droits sociaux que garantissent les alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946, texte à valeur constitutionnel : alinéa 10 du préambule de la Constitution de 1946, « La Nation assure à l’individu et à la familles les conditions nécessaires à leur développement » ; alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946, « Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ».

[11] La marchandisation de l’art consubstantielle au capitalisme possédant des limites : « Au crépuscule du dix-huitième siècle (en France), la Terreur, en balayant l’Ancien monde, met un terme à un huis clos entre possédants et artistes qui se jouait depuis des siècles. Ce qui n’avait été jusque-là ordinairement regardé que comme une œuvre source de plaisir devient une marchandise, objet de convoitise et de spéculation. Car la marchandisation de l’art, émanation d’un capitalisme destructeur de ce qui fait l’humanité de l’être est une démarche mortifère, une action qui tire vers le bas, vers le sacrifice aux idoles du matérialisme ambiant, l’artiste et son travail. C’est à cette démarche destructrice qu’est la marchandisation de l’art que l’eccéité qui caractérise le travail de nombreux artistes contemporains, mais aussi l’œuvre de certains collectionneurs, permet de résister victorieusement » ; Crubilé Marine, L’art contemporain ou le fétichisme du lucre, thèse de doctorat de l’Université de Bordeaux Montaigne en Art et sciences de l’art, soutenue sous la direction du professeur Bernard Lafargue le 1 juin 2018, pages 339-340.

[12] De ce point de vue, la création, dans le domaine voisin des arts vivants, du régime de l’intermittence, a été, à la base, une erreur, ce qui explique en grande partie, combinée à la malignité humaine, les perversions actuelles de ce système.

[13] D’où la distinction entre Arts mécaniques et Arts libéraux.

[14] Par exemple le travail social recourant aux pratiques artistiques.

[15] Par exemple, l’accueil et la surveillance dans un musée.

[16] Il est à noter que la création de ce Revenu Minimum Artistique (RMA), ou, pour insister sur la solidarité qui devrait en être la base, de ce Revenu Artistique de Solidarité (RAS) serait tout particulièrement utile aux artistes conceptuels ou performeurs, dont le travail n’est pas directement protégeable par le droit français actuel.

[17] Le principe consiste dans le versement par l’État à tout citoyen, de sa naissance à sa mort, d’une allocation mensuelle, ce sans contrepartie et sans contrôle de ressources. Décliné sous de nombreux noms (revenu de base, revenu de citoyenneté, revenu de vie, revenu d’existence, revenu inconditionnel, revenu social, revenu universel, etc.), il fait actuellement l’objet de multiples débats et propositions, et même d’expérimentations.

[18] Car un « statut » qui pourrait bénéficier à tous n’en serait pas un, faute de procurer à son titulaire un avantage quelconque sur les autres membres du corps social.

[19] « Les hommes naissent libres et égaux en droit », article 1 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

[20] À tout instant, l’homme est confronté à des possibilités diverses d’action ou de prise de décision. C’est en étant conscient de ces possibles et en choisissant entre eux qu’il use de sa liberté, ce qui renvoie au libre-arbitre.

[21] Le gibier qui choisit de ne pas s’enfuir, ou de ne pas faire front, lorsqu’un prédateur bondit sur lui, a toutes les chances de finir dévoré même si cela n’est pas le choix qu’il ferait en son for intérieur.

[22] Soit celui dont la gestion avait initialement été confié à la Maison des artistes.

[23] Soit plus précisément, dans le cas général, au 1 juillet 2023, le fait d’avoir retiré de son activité artistique, au cours de la dernière année civile dont les revenus sont connus à la date d’appréciation du droit aux prestations (année civile de référence), des ressources au moins égales à six cent fois la valeur horaire du SMIC.

[24] L’emploi de la formule « c’est pour ton bien » doit bien souvent être perçu, par celui à qui elle s’adresse, comme un signal l’avertissant d’avoir à se méfier d’arrière-pensées non conformes à ses intérêts.

[25] C’est la critique que Bernard Dubuffet, trop souvent adepte de jugements à l’emporte-pièce, entendait étendre à l’ensemble de la culture : « Le propre de la culture est de projeter une vive lumière sur certaines productions, de drainer la lumière au profit de celles-ci sans souci de plonger par là tout le reste dans l’obscurité. De ce fait meurent asphyxiées (car la création s’ébat de recevoir un peu de lumière et s’éteint quand elle en est privée) toutes velléités qui ne prennent pas leur source à ces productions privilégiées. Ne peuvent plus vivre que leurs imitateurs, commentateurs, exploiteurs et scoliastes » ; Dubuffet Jean, Asphyxiante culture, édition augmentée, Les éditions de Minuit, 1986 (première édition 1968), 124 pages, page 15.

[26] Au sens biblique du terme de personne choisie par une autorité supérieure.

[27] Quand ils ne tombent pas entre les griffes de mercantis avides de les exploiter…

[28] Outre le fait d’ajouter à la reconnaissance de la formation délivrée.

[29] Durée à fixer par les artistes.

[30] En d’autres temps on aurait dit du goût.

[31] Galeristes, critiques d’art, commissaires d’exposition, conservateurs et administrateurs divers, etc.

[32] Ce qui n’est pas sans lien avec le marché.

[33] Mais pas de collèges mixtes car ceux-ci auraient tendance à gommer les différences.

[34] À titre accessoire, voire à titre principal avec la reconnaissance d’un statut d’artiste intervenant en milieu social ?

[35] Ce qui englobe notamment l’art thérapie.

[36] Une telle idée choque de prime abord car elle tranche avec la reconnaissance du mérite prônée par la morale bourgeoise, mais ne traduirait-elle pas avec justesse l’idée que, dans toute carrière artistique, existe une part d’aléa ?

[37] Ce jusqu’à atteindre l’âge de la retraite, auquel son RMA serait suppléé par une pension de retraite, ou maintenu avec une majoration compensant le fait qu’il ne puisse plus le compléter par son activité de création.

[38] Il suffit pour s’en convaincre de penser aux cris d’orfraie que génèrent actuellement ChatGPT et autres logiciels de compilation et d’agencement de données… Il serait sans doute plus productif de se demander si l’utilisation de ces logiciels ne va pas conduire à repenser la notion de création et, plus spécifiquement, à réfléchir sur ce qu’est l’originalité…

[39] Les entreprises l’ont bien compris, à commencer par les banques. La BNP Paribas, par exemple, a constitué, il y a une quarantaine d’années de cela, une collection d’œuvres d’art contemporaines qu’elle prévoyait initialement d’exposer par rotation dans ses agences (elle dispose aujourd’hui en sus d’un lieu d’exposition dédié). Le but affiché de l’opération, au-delà d’un espoir de plus-value rapide auquel la crise de 1989/1990 mit un terme, était de faire de cette action un outil de communication visant à séduire une clientèle de jeunes cadres, mais aussi à susciter un sentiment de fierté chez les salariés de la banque, un salarié heureux étant censé être plus productif. D’autres banques, dont la Société générale, ont fait de même.

[40] Voir l’Annexe pour une simulation en ordre de grandeur du surcoût pour l’État et les citoyens qu’occasionnerait la création d’un Revenu Minimal Artistique (RMA).

[41] Des syndicats d’artistes et réseaux tels qu’Astre ont proposé d’y adjoindre un droit de présentation, ou droit de monstration, droit consistant dans le versement à l’artiste d’une somme d’argent pour chaque exposition de l’une de ses œuvres (la dénomination variant comme c’est fréquemment le cas pour des créations de la pratique non juridiquement encadrées de manière précise).

[42] Article L 122-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, alinéa 1 : « La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte ». Article L 122-4 du même code : « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ». Article L 122-7 alinéa 1, du même code : « Le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux ».

[43] Article L 122-8 du Code de la Propriété Intellectuelle : Alinéa 1 : « Les auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen bénéficient d’un droit de suite, qui est un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d’une œuvre après la première cession opérée par l’auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l’art. Par dérogation, ce droit ne s’applique pas lorsque le vendeur a acquis l’œuvre directement de l’auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas 10 000 euros ».

[44] La loi a prévu trois conditions cumulatives et deux exceptions. Les trois conditions sont : 1) l’intervention dans la vente, en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire, d’un professionnel du marché de l’art (maisons de ventes aux enchères publiques, galeries, courtiers en art, etc.) ; 2) le fait que la vente soit réalisée sur le territoire français ou qu’elle y soit assujettie à la TVA ; 3) le fait que le prix de vente soit égal ou supérieur à 750 euros hors taxes. Les deux exceptions concernent : 1) la première vente de l’œuvre, que celle-ci soit effectuée par l’artiste ou par ses ayants droit ; 2) la première revente de l’œuvre, à condition que celle-ci ait lieu moins de trois ans après son achat direct auprès de l’artiste ou de ses ayants droit et que le prix de vente soit inférieur ou égal à 10 000 euros.

[45] De ce point de vue, le droit de présentation pourrait être présenté comme complétant le droit de reproduction, car venant lui aussi compenser l’absence de droit de représentation.

[46] Cette reproduction contribuant à leur notoriété, ce qui génère un effet de boule de neige.

[47] Le constat ne date pas d’hier. En 1990, soit il y a plus de trente ans de cela, dans leur manuel Œuvres d’art et objet de collection en droit français, Jean et Françoise Chatelain citaient à ce sujet un exposé de maîtres G. Gaultier et G. Loudmer au huitième Congrès des commissaires-priseurs : « On peut se demander à l’usage s’il a bien rempli la fonction qu’on lui assumait à sa création : aider les héritiers pauvres d’artistes parvenus tardivement à la notoriété. Il semble bien que, jusqu’ici, il ait été infiniment plus profitable aux héritiers déjà favorisés d’artistes parvenus à la gloire de leur vivant qu’à ceux d’artistes couronnés après leur mort » ; Journal des Commissaires-Priseurs, troisième et quatrième trimestres 1988, cité par Jean et Françoise Chatelain, Œuvres d’art et objets de collection en droit français, 1990, Berger-Levrault, p. 212.

[48] Convaincre des acheteurs de payer des prix très élevés est passé par une sécurisation du marché reposant sur la diffusion de deux croyances, soit celle selon laquelle il serait quasiment toujours possible d’identifier à coup sûr l’auteur d’une œuvre ancienne et celle selon laquelle la connaissance de l’identité de l’auteur d’une œuvre conférerait à elle-seule une valeur marchande certaine à celle-ci basée sur la notion de cote (De l’émergence de l’expertise à l’invention de la cote, Pierre Cabrol et Marine Crubilé, à paraître). L’une des bases du marché de l’art est, de ce fait, la confiance des acquéreurs, qui suppose, entre autres choses, que l’identité de l’auteur d’une œuvre ne puisse être sérieusement contestée. Pour les artistes anciens, c’est là le pré carré des experts (Pierre Cabrol et Marina Brige, 2006, Authenticité des biens culturels : le poids du doute. A propos de Civ. I, 25 mai 2004, Petites Affiches, n° 196, 2 octobre 2006, 6-12). Pour certains artistes décédés au cours des deux derniers siècles, c’est la prébende de quelques ayants droit qui monnayent fort cher l’assurance qu’ils donnent, via l’établissement de certificats d’authenticité, de ne pas contester l’authenticité de l’œuvre ou son attribution, ce qui constitue une patrimonialisation regrettable du droit moral.

[49] Le montant du droit de suite se calcule au 1 juillet 2023, sur la base d’un taux dégressif par tranche de prix de vente, avec un plafond de 12 500 euros : 4 % entre 750 et 50 000 euros inclus ; 3 % entre 50 000 et 200 000 euros inclus ; 1 % entre 200 000 et 350 000 euros inclus ; 0,5 % entre 350 000 et 500 000 euros inclus ; 0,25% au-delà de 500 000 euros ; l’ensemble ne devant pas dépasser 12 500 euros.

[50] « Demandé depuis longtemps par la profession, le ministère de la culture recommande un minimum de rémunération au bénéfice des artistes au titre de la présentation publique de leurs œuvres dans le cadre d’une exposition monographique ou collective » ; « La rémunération du droit de présentation publique », Ministère de la culture, recommandation publiée le 18 décembre 2019.

[51] « Le minimum de rémunération est de 1 000 euros pour une exposition monographique, quelle que soit sa durée et quel que soit le nombre d’œuvres. Si l'exposition dispose d'une billetterie payante distincte des autres expositions temporaires ou permanentes, la rémunération proportionnelle devra s'appliquer sur les recettes de la billetterie, à hauteur de 3%, dès lors que cette rémunération est supérieure à 1 000 euros. A défaut, le minimum de rémunération s’applique » ; id.

[52] « Le minimum de rémunération est de 100 euros pour tout artiste dont une œuvre au moins est présentée dans le cadre d’une exposition collective, quelle que soit sa durée. Si l'exposition collective présente moins de 10 artistes, un montant global de 1 000 euros par exposition devra être divisé par le nombre d'artiste (500 euros par artiste pour un duo, 250 euros pour une exposition de quatre artistes...). Si l’exposition présente plus de 10 artistes, il est fait application d’un minimum de rémunération de 100 euros par artiste. Si l'exposition dispose d'une billetterie payante distincte des autres expositions temporaires ou permanentes, la rémunération proportionnelle devrait s’appliquer sur les recettes de la billetterie, à hauteur de 3%, dès lors que cette rémunération est supérieure à 1 000 euros. A défaut, le minimum de rémunération s’applique… Ce minimum (plancher) ne doit pas être entendu comme un plafond : il n’exclut pas une rémunération plus favorable, en relation avec les moyens des structures bénéficiant d’une aide publique. » ; id.

[53] Sans doute à un moindre degré du fait des efforts de responsables de nombreux lieux d’exposition en région ayant conscience du rôle qu’ils ont à jouer dans le développement des territoires au moyen de la mise en valeur du travail des artistes y résidant.

[54] La situation de détresse de très nombreux artistes est telle qu’il n’est sans doute pas à négliger, mais il faut y voir un pis-aller et non une solution à long terme.

[55] Ce d’autant plus qu’ils ne seraient pas privés de la possibilité de tirer avantage de leur connaissance de l’œuvre de l’artiste, notamment par l’établissement de certificats d’authenticité.

[56] Le cinéma français, par exemple, est très largement subventionné au nom de l’exception culturelle à la française. Or, si Exception culturelle il doit y avoir, celle-ci doit valoir pour l’ensemble de la création artistique.

[57] Soit le quart du montant des droits de reproduction et de suite, pour rester prudent.

[58] À titre d’élément de comparaison, le régime de l’intermittence a bénéficié, en 2021, à 286 000 personnes pour une masse salariale de 2,4 milliards d’euros. 50 000 artistes plasticiens représentent environ 5,5 fois moins de personnes que 286 000 artistes du spectacle vivant (50 000 x 5,5 = 275 000). 2 400 : 5,5 = 436,4. Il résulte de ce calcul que le versement d’un RMA de 1 000 euros à 50 000 artistes coûterait deux fois moins à l’État que l’intermittence.

|